ENTRE LA NIEBLA DE

UN MEDIO DÍA

Corrían nubes

bajas por el centro de Quito aquel invierno de 1953 y El Faquir había retornado silencioso, quizás en una de esas nubes,

desde Caracas. Nadie lo vio, todos lo pensaban allá, sanando profundas

humedades óseas bajo el sol generoso del Caribe. El país marchaba con el tercer

velasquismo, positivo para construir vías y centros educativos; negativo para

la libertad de prensa y las voces opositoras…cualquiera que lo criticara desde

adentro era despedido en un santiamén.

Aquel medio día

con el sol atrapado en las quebradas del Pichincha, César visitó la pequeña

oficina jurídica de mi padre en el edifico Gran Pasaje de la calle García

Moreno: esa lengua larga de piedra, enlutada por las siete cruces, donde

funcionaba la Casona Universitaria y en

la que todavía se esparce por toda una cuadra la osamenta del Palacio de

Carondelet, frente a la Plaza Grande, cuyos floripondios adormecen los dolores

de la historia. El Faquir lucía

reseco y su traje, dos tallas mayores, se bamboleaba bajando las gradas del

Gran Pasaje como una bandera caída. La niebla del camino iba tatuada en los

gruesos espejuelos, donde su mirada nocturna se perdía cada vez más dentro de sí. Avanzaban tomados

del brazo, como de costumbre, en los esporádicos y prolongados encuentros;

César tambaleaba un poco porque no había dormido, quién sabe cuántas noches con

el mismo insomnio que desataba en sus cantos de centrípetas y centrífugas

revelaciones. Iban rumbo al Madrilón para tomar un café con algo fuerte. En el

interior del palacio, Velasco Ibarra remojaba su largo índice en el tintero,

bocetando un nuevo discurso. El Faquir

tosía y guardaba su flema en el pañuelo. La tos fue cortada por los gritos de un

grupo de estudiantes, periodistas e intelectuales que venían desde el norte

hacia Carondelet, celebrando el paro de los medios de información y exigiendo

la libertad del secretario de la *SIP, Jorge Mantilla, recluido en el penal.

Entre los manifestantes, César y mi padre descubrieron amigos comunes,

escritores, poetas y algún pintor. Ambos se introdujeron en la marcha a

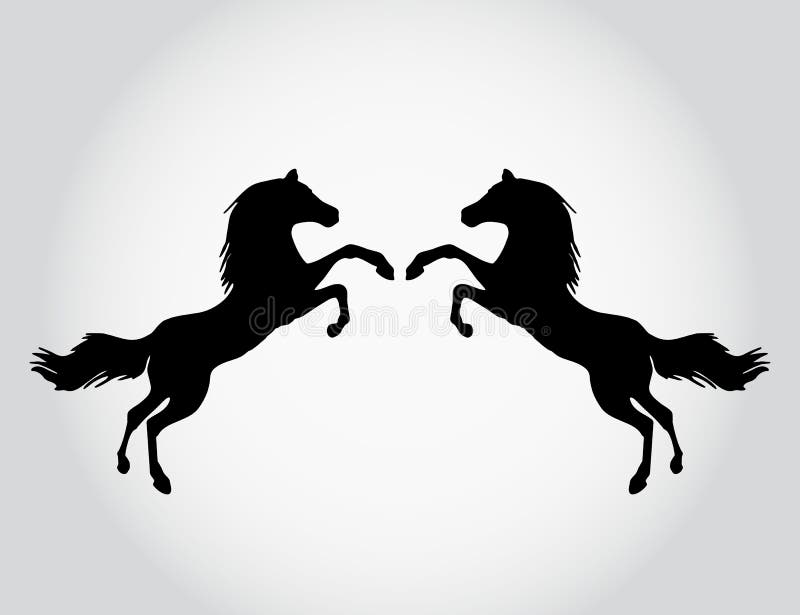

saludarlos, imbuidos de solidaridad, el momento en que la caballería de policía

arremetió contra todos. Ante el acoso y terror de ser aplastados por

gigantescos corceles, los participantes se lanzaron en desbandada hacia la

plaza, trepando las rocas y paredes de la catedral y refugiándose en casas y patios del vecindario… Sobre el

centro de la calle de resbalosa piedra,

César Dávila Andrade, acompañado de mi viejo, haciendo puños y confrontando la

arremetida policial con sus troncos impulsados hacia adelante, detuvieron la

avalancha represiva, provocando el relinchar de los caballos que levantaban sus

patas delanteras, tratando de liberarse de sus jinetes… Es que la solidaridad

tiene una alianza con los seres de la

naturaleza, más profunda que la militancia política.

*SIP: Secretaría

Interamericana de Prensa